【私にもできる! 日常点検の基本】 ボンネットの開け方・閉め方

いつもお世話になっているクルマは、何もケアをしないで乗りっぱなしだと調子が悪くなったり、最悪の場合は故障したりすることがあります。とはいえ、何から手をつけて良いかわからないので、点検やメンテナンスは整備のプロ任せになりがち。そこで日常点検の手始めとして、オープンボンネット(ボンネットを開けること)からチャレンジしてみましょう。

目次

自動車教習所でも習った日常点検はユーザーの義務

以前は「運行前点検」と言われていた「日常点検」は、みなさんも自動車教習所で習った記憶があるはず。ところが、運転免許を取得して憧れのクルマを手に入れてしまうと、洗車や室内の掃除はしても、日常点検はメカが苦手だからとか、面倒だからなどという理由でスルーしている方が多いかもしれません。

最近のガソリンスタンドは、自分で給油をするセルフ型が大半です。かつてはどの店舗にもスタッフがいて、給油のほかに窓拭き、エンジンルームやタイヤなどの点検をしてくれたので、ユーザーは日常点検をそれほど意識する必要がありませんでした。しかし、セルフ型ガソリンスタンドが主流の今は、クルマの日常点検はユーザー自らがしなければ誰も見てくれません。実は、道路運送車両法にもクルマの保守管理責任はユーザー自身にある(自己管理責任)と定められているので、最低限のクルマのチェックは自分でできるようにしておきたいものです。

セルフ型ガソリンスタンドが普及した今は、日常点検もユーザー自らが行う時代

日常点検とは、どんなもの?

ユーザーが保守管理しなければならない点検には、日常点検と定期点検の2通りあります。定期点検(12か月点検や24か月点検+車検)は整備のプロにお願いするのが一般的なので、ここでは日常点検の内容について確認しましょう。

- 日常点検の項目

日常点検は、走行距離や運転時の状態などから判断して適切な時期に実施するのが基本。具体的には、下記のように誰でも比較的、簡単に行うことができる内容となっています。

【エンジンルーム 5項目】

✓ ウインドウォッシャー液の量

✓ ブレーキ液の量

✓ バッテリー液の量

✓ 冷却水の量

✓ エンジンオイルの量

【クルマのまわり 4項目】

✓ タイヤの空気圧

✓ タイヤの亀裂、損傷および異状な摩耗

✓ タイヤの溝の深さ

✓ ランプ類の点灯、点滅およびレンズの汚れ、損傷

【運転席 6項目】

✓ ブレーキ・ペダルの踏みしろおよびブレーキの効き

✓ パーキング・ブレーキ・レバーの引きしろ

✓ ウインドウォッシャーの噴射状態

✓ ワイパの拭き取りの状態

✓ エンジンのかかり具合および異音

✓ エンジンの低速および加速の状態

点検の目安としては1か月に1度程度、ロングドライブの前や給油時、洗車時などに行うのが一般的ですが、すべての項目を一気にチェックするのは難しいので、まずは自分でできる範囲で行うのがオススメ。あとは日頃からクルマの音や乗り心地を観察しておいて、少しでも気になる部分があればプロに診てもらいましょう。

日常点検は目視確認が基本。おかしいなと感じたときはディーラーやカー用品店に相談しよう

まずはオープンボンネットをマスターしよう!

日常点検の項目がおさらいできたら、さっそく実際の点検に移りたいところですが、エンジンルームを点検するときにまずボンネットを開けなくてはいけません。このオープンボンネットのやり方についてご紹介します。

基本は国産車はおおむねどのクルマでも同じですが、クルマによって少しずつ違うところがあるので、最初は戸惑ってしまうかもしれません。とはいえ、一度覚えてしまえば意外と簡単なので、まずはここからトライしてみましょう。

オープンボンネットをするときは、エンジンがついていると熱でやけどをしてしまうので、エンジンがついていない状態もしくはエンジンを止めてから15分以上経って、エンジンが冷えている状態で行ってください。

アイコンで示されていることが多いので、ダッシュボード周辺を探してみよう

ステップ1 : 車内にあるボンネットオープナーを押す

まずは車内でボンネットを開けるレバー、ボンネットオープナーがある場所を探します。

ボンネットはロックされているので、そのままでは開きません。ボンネットオープナーは、通常、ダッシュボード周辺の右下や足元の右側付近にレバーがあるので、それを手前に引くか上に押し上げると、ボンッと音がしてボンネットが少し浮き上がります。レバーは、車種によってはグローブボックスなどにあるので、わからなければ説明書で確認しましょう。

ステップ2 : ボンネットのロックを解除して持ち上げる

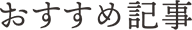

クルマの外に出て、ボンネット中央付近の隙間に手を入れて、中にあるロック解除用レバーを操作してボンネットを持ち上げます。ロック解除用レバーは、クルマによって上に引き上げるタイプや左右どちらかに押すタイプなどがあるので、自分のクルマの開け方を確認してみてください。

ロック解除用レバー(赤丸内)はボンネットの中央付近にあるので、最初は手探りで位置を見つけて操作する

ステップ3 : ステーでボンネットを固定する

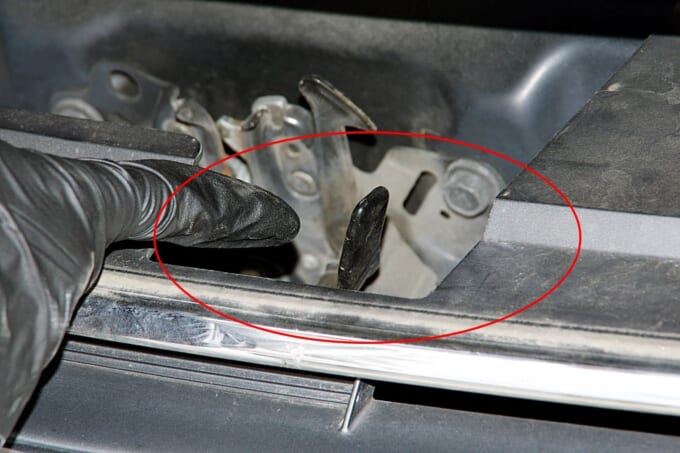

ボンネットを持ち上げると、裏側にボンネットを支える棒(ステー)が付いています。ステーは片側がボンネットに固定され、もう片側がフックに挟まれています。フック側の先端を持ってフックから外し、車体にあるステー差し込み位置の穴に確実に差し込みます。差し込み位置は、ステーの可動範囲内にあるので、よく見て探しましょう。

ちなみに、外車など一部のクルマでは、ステーの代わりにダンパーが付いていて、押し上げた位置で自立するタイプもあるので、このタイプの場合はステーの操作は必要ありません。

ボンネットは少し重たいので、がんばって片方の手で支えながら、もう片方の手でステーを所定の位置に差し込む

ボンネットの閉め方

オープンボンネットは、このような手順で行い、ひと通り点検が終わったら、最後に確実に閉めたことを確認してください。最悪の場合は、走行中にボンネットが開いたりして大変危険です。

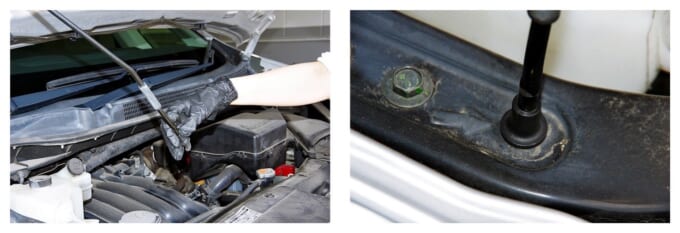

閉め方は、まずステーを外し元の位置に戻して固定します。ボンネットをゆっくり降ろして20~30cmすきまができる高さになったら両手を思い切って放します。こうするとボンネット自体の重みでロックがかかり、確実に閉じることができます。

閉めるときは20~30cm高さから両手を思い切って放す。(バンッと大きな音が出ます)ボンネットが閉まったら、ガタ付きがないか確認することも忘れずに!

ボンネットの内部は複雑! 内部のチェックポイントは次回のお楽しみに!

今回は日常点検をする前の基本、オープンボンネットの方法について紹介しました。クルマに詳しくない人にとって、ボンネットの内部は複雑でよくわからないことが多い場所。こちらについては、次回ご紹介する予定です。

まずは自分のクルマのボンネットの開け方・閉め方をマスターしましょう。

エンジンルームにはたくさんの部品が付いていて素人にとって難解な場所。でもポイントさえ押さえれば、時間をかけずに日常点検をすることができます