不思議な形と精巧なつくりに惹きこまれる「グラキリスの編みぐるみ」

不思議な形状を持つマダガスカル原産の植物、“グラキリス”をモチーフにした編みぐるみを製作するfukaino_oumu(王蟲。)さん。” #くるまデコ クリエイターのものづくり”では、創造力あふれる作品やアイテムと、それをつくりだすクリエイターたちに注目し、その魅力を伝えていきます。

目次

不思議な形の編みぐるみ

不思議な形のfukaino_oumu(王蟲。)さんのグラキリスの編みぐるみ。はじめて見た人は、「何だろう、これ?」と思われることがほとんどだそうです。Instagramではジムニー乗りの方のアカウントで見かける機会が多く、一度目にするとその編みぐるみのあたたかさと何とも言えない造形に惹きこまれます。

グラキリスの編みぐるみが広まったきっかけ

このグラキリスの編みぐるみが広まったきっかけは、3年ほど前のジムニーサンライトというイベントに出店したことによるものです。実は王蟲。さん自身は自動車の免許を持っておらず、この出店は、植物好きつながりでできた友人のbossan_dayo さん(ぼっさん)の影響が大きかったそうです。

王蟲。さんがイラストを描き、ぼっさんが刺しゅうしたワッペン

ぼっさんがジムニーに乗っていたこともあり、ジムニーサンライトに王蟲。さんを誘ったのだそうです。

最初は、ただ遊びに行くつもりだった王蟲。さんでしたが、刺しゅうを本業とするぼっさんから誘われて共同出店することに。美術系の学校を出ている王蟲。さんがジムニーのイラストを描き、それをぼっさんがワッペンやTシャツ、帽子などのアパレルに刺しゅうすることにしたそうです。このときに、グラキリスの編みぐるみも並べたのがはじまりでした。

3回目となる2024年のジムニーサンライトに出店したときの風景

当時の様子を、王蟲。さんは「ジムニーイラストのアパレルの隣に、グラキリスの編みぐるみ、さらにリアルのグラキリスが並んでいるという風変わりなブースだった(笑)」とおっしゃいます。ブースが好評だったこともあり、これ以降もジムニーサンライトに出店した結果、ジムニーに乗っている方を中心にグラキリスの編みぐるみが広がっていきました。

あこがれのグラキリスをもっと身近に感じたい

本物のグラキリス。丸い塊根が特徴的です

王蟲。さんがモチーフにしているグラキリスは、パキポディウム・グラキリスといい、マダガスカル原産の植物です。

もともと植物が好きだった王蟲。さんによると「丸みを帯びた形が個性的で、植物好きの間でも憧れの植物のひとつです。でも、この子たちを日本の環境で育てると、枯れやすかったり、このつるっとした丸さがでなくてトゲトゲしてしまったり、育成の難易度が高いんです。」と言います。

グラキリスの特徴をとらえた編みぐるみ

原産地のマダガスカルは雨季と乾季がはっきりしている気候で、グラキリスをテニスボール大くらいまで成長するのに何十年とかかるのだそう。さらに、輸入時には防疫の関係で根から土を取りのぞく過程で枯れてしまうこともあり、日本での購入価格は数万円するものも珍しくありません。

王蟲。さんは「高いお金を払っても、いつ枯れてしまうかわからないものを育てるのは悲しいなと思って、ハンドメイドで何とかつくれないかなと思ったのがきっかけです。」と語ります。自身の趣味でもある植物をより身近に感じたいという想いから、グラキリスをハンドメイドにすることを模索しました。

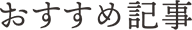

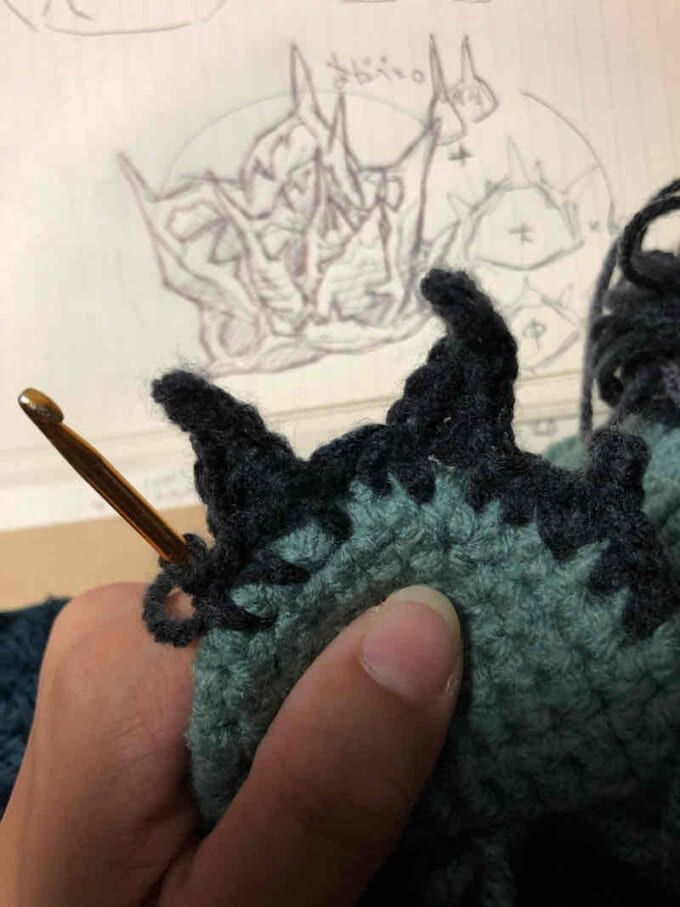

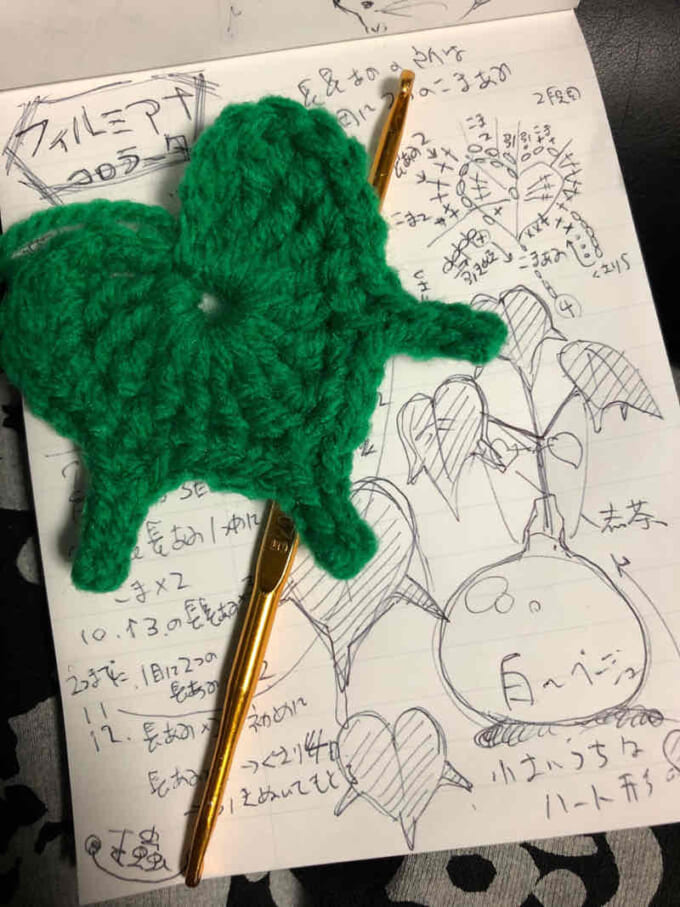

グラキリスの制作メモ

王蟲。さんは、はじめは粘土で形をつくり、いろいろ試行錯誤した末に、ふと見かけた編みぐるみの動画を見つけたそうです。編みぐるみの動物や人形の顔などの丸みや手足の表現をみて、これを組み合わせたらグラキリスがつくれそうだと感じ、100均で材料をそろえて、初心者向けの動画を見ながら自己流で編みはじめたのだとか。

100種類の植物を編みぐるみで制作

植物の特徴を細かく観察し、編みぐるみにしていく

王蟲。さんの植物やものづくりに対する興味は、お祖母さまの影響が強かったそうです。ただ、ものづくりをしてきた王蟲。さんが唯一苦手だったのが編み物でした。

「祖母は編みものが上手でバザーとかによく出店していたのですが、私はどうしても編み図がよくわからなくて。でも大人になって、動画で手元を写してていねいに解説している手順を見たおかげでわたしも編み物ができるようになりました。もう時代に感謝って感じです。」と、王蟲。さんは話します。

そして、王蟲。さんは、編みものをはじめた最初の年に、なんと100種類の植物を編みぐるみでつくるという目標を掲げ、見事に達成されています。

そのときにはグラキリスだけではなく、ガジュマルやポトスといった観葉植物、サボテンなど、とにかくいろいろな植物の編みぐるみをつくったとのことです。

王蟲。さんの編みぐるみの制作の裏側

編みぐるみの制作方法を、動画を見ながら独学で身につけた王蟲。さん。何かをつくるときは、まずは、ネットで植物を検索していろいろ見比べながら、外せない特徴をピックアップして、ラフ画を描いていきます。そのときに、パーツごとの制作イメージや色をメモします。あとは、実際に編みながら編み目の数を増やしたり、色味を変えたりして、つくりながら考えていくというスタイルです。

編みものには編み図という設計図がありますが、独学で学んだこともあり王蟲。さんが制作する作品の編み図は、ご本人にしかわからないのだそう。そのため、編み図を公開してほしいという声もあるものの、人には説明ができないのが悩ましいそうです。

こだわりが随所にちりばめられたグラキリスの編みぐるみ

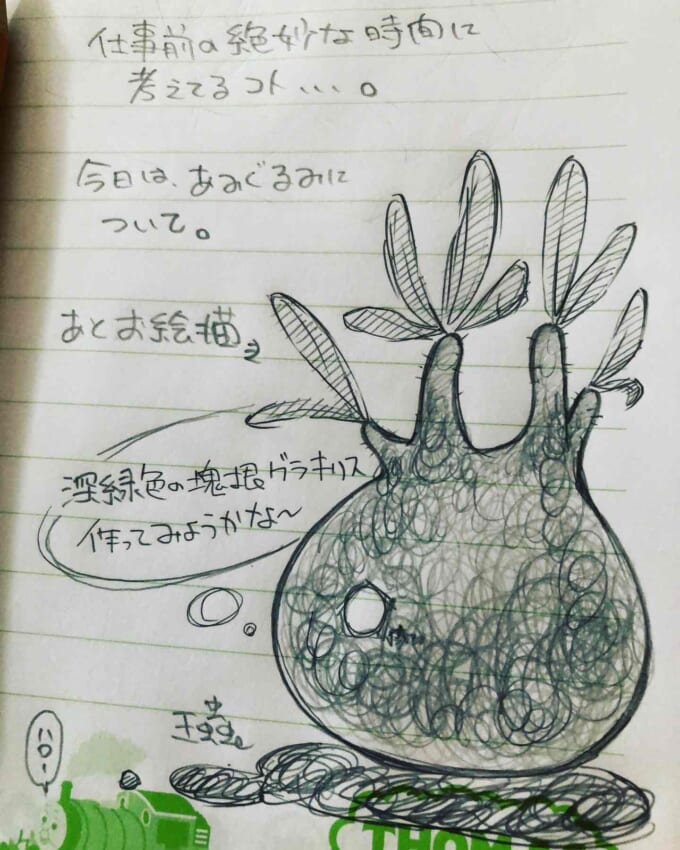

グラキリスの編みぐるみは独自の編み方をしており、普通の編みものにある“立ち上がり”をつくらないため、継ぎ目のようなものがないのが特徴です。

王蟲。さんは「継ぎ目があったら、そこが裏面になってしまいますよね。それが嫌で、どこからみてもまるっとした様子を楽しめるように継ぎ目のない編みかたをしているんです。それと、葉に針金を入れて葉を広げたり自分で好きに動きがつけられるようになっています。加えて、中身が綿なので少しつぶして、クルマのドリンクホルダーにいれる人もいます。」と、手に入れた後に楽しんでもらうため、細部までこだわっています。

王蟲。さんがつくるグラキリスの編みぐるみは、このようなさまざまな工夫を凝らしており、今の形に落ち着くまでに2年ほどかかったそうです。

季節やイベントごとにグラキリスを楽しんでもらいたい

グラキリスの編みぐるみには、塊根部が卵型の「手乗りグラキリス」と、スライム型の「トロけるグラキリス」があります。王蟲。さんによると、ジムニー乗りの方は卵型、植物好きな方はスライム型を好む人が多い傾向があって、不思議な発見をしたとのことです。

そのほか、季節やイベントの要素を合わせて限定色のグラキリスをつくっています。紅葉シーズンには黄色とオレンジの葉っぱにしてみたり、夏は鮮やかな緑にしたり。イベントによっては、ぼっさんのワッペンも取りつけてさらにオリジナリティを出しているそうです。

「グラキリスの編みぐるみは色や形がさまざまなので、集める楽しみも見出していただけたらうれしいです。」と王蟲。さんは言います。

現在は、個別でのオーダーはストップしているそうですが、イベントやコラボなどでの制作は続けていらっしゃいます。出店情報や販売状況は、王蟲。さんのInstagramからご確認ください。

これからもグラキリスと一緒に

王蟲。さんは、「まずはグラキリスを求める人の手に、全て届くまではつくり続けたい」と語ります。また一方で、「グラキリスの編みぐるみが評判で、“グラキリスの人”と呼ばれることが多いのですが、もっといろいろな植物もつくって、それも広めていきたい」という想いもあるそうです。製作ペースは、王蟲。さん自身が楽しみながらつくり続けていけるようにしたいとお話しされていました。

グラキリスの編みぐるみは、Instagramで多くの人に投稿されています。「“グラキリスと○○地方にドライブに一緒に行きました”という投稿を見ると、うれしくなりますね。わたしもその地方に行ったことないのに、いいなーと思って(笑)」そのほか、グラキリスの編みぐるみは、植物つながりのお気に入りの作家に写真を撮っていただくなど、いろいろな愛され方をしているのを見るのも、製作の励みになるそうです。

植物とものづくりをつなげて

王蟲。さんは、植物モチーフの編みぐるみという独創的なものづくりを続けていらっしゃいます。作品への細やかなこだわりや人の手に渡ってからの様子にも想いを馳せながらつくる姿は、一つひとつの作品への深い愛情を感じました。これからも王蟲。さんのつくりだすさまざまな作品には目が離せませんね。

王蟲。さんInstagramアカウント

https://www.instagram.com/fukaino_oumu/